चंद्र मिशन: इतिहास, महत्व और भविष्य की संभावनाएं

चंद्रमा की सतह पर कदम रखने का सपना हर देश की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है। इसी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए अलग-अलग देशों ने “चंद्र मिशन” की ओर कदम बढ़ाए हैं। इस लेख में हम चंद्रमा से जुड़े मिशनों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही, यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन अभियानों का हमारे जीवन, वैज्ञानिक शोध, और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण में क्या महत्व है।

चंद्र मिशन का इतिहास

चंद्र मिशन का इतिहास लगभग 1950 के दशक से शुरू हुआ, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रतिस्पर्धा का दौर था। इस समय को “स्पेस रेस” कहा जाता है।

Table of Contents

1. भारत का चंद्र मिशन: चंद्रयान

भारत के वैज्ञानिक पराक्रम और अंतरिक्ष में उसकी प्रगति का प्रतीक है – ‘चंद्रयान’। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से भारत ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम ‘चंद्रयान-1’ के रूप में 2008 में रखा और उसके बाद 2019 में ‘चंद्रयान-2’ भेजा। इसके बाद 2023 में चंद्रयान-3 को भी लॉन्च किया गया, जिसने भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने का गौरव प्राप्त किया।

चंद्रयान मिशनों(चंद्र मिशन) की शुरुआत और महत्व

भारत का चंद्रयान मिशन(चंद्र मिशन) केवल एक तकनीकी प्रयास नहीं है; यह उन सपनों की पूर्ति है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों से देखे थे। चंद्रयान का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्र करना, उसकी सतह का अध्ययन करना और वहाँ पानी और अन्य तत्वों की खोज करना है। चंद्रयान मिशन के साथ भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जगह और मजबूत की है।

चंद्रयान-1: भारत का पहला चंद्र मिशन

चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह मिशन भारत के लिए कई मायनों में खास था क्योंकि यह पहला मौका था जब भारत ने चंद्रमा के लिए किसी मिशन की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

- लक्ष्य: चंद्रयान-1 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना और वहाँ पानी की मौजूदगी की जांच करना था।

- तकनीकी क्षमता: चंद्रयान-1 में 11 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे, जिनमें से कुछ भारतीय उपकरण थे और कुछ यूरोपीय, अमेरिकी और बुल्गारियाई एजेंसियों के थे। इसमें एक ‘मून इम्पैक्ट प्रोब’ भी था, जिसने चंद्रमा पर भारत का झंडा फहराया और यह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया।

- सफलता: चंद्रयान-1 का सबसे बड़ा योगदान चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाना था। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। यह मिशन लगभग 10 महीनों तक सफलतापूर्वक संचालित रहा।

चंद्रयान-2: उच्च महत्वाकांक्षाएं और चुनौतियाँ

चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह चंद्र मिशन चंद्रयान-1 की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और महत्वाकांक्षी था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर (विक्रम) और एक रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे।

- उद्देश्य: चंद्रयान-2 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का था, जहाँ आज तक कोई देश नहीं पहुँच पाया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह, मिट्टी और खनिज तत्वों का अध्ययन करना और वहाँ पानी की संभावना को तलाशना भी मिशन का हिस्सा था।

- विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर: चंद्रयान-2 का लैंडर ‘विक्रम’ और रोवर ‘प्रज्ञान’ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार किए गए थे। विक्रम लैंडर का उद्देश्य सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जिससे वह चंद्रमा की सतह पर बिना किसी नुकसान के उतर सके और प्रज्ञान रोवर वहाँ की सतह का विश्लेषण कर सके।

- चुनौतियाँ और असफलता: विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था जब इसरो का उससे संपर्क टूट गया। यह भारत के लिए एक निराशाजनक पल था, लेकिन ऑर्बिटर अब भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था और उसने चंद्रमा के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

चंद्रयान-3: भारत की दृढ़ता का प्रतीक

2023 में इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। चंद्रयान-2 की असफलता के बाद यह मिशन इसरो और पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था।

- लक्ष्य: इस बार इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रमुख लक्ष्य रखा था, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भी मजबूत हो सके।

- तकनीकी उन्नति: चंद्रयान-3 में केवल एक लैंडर और रोवर शामिल किया गया। इस बार इसरो ने मिशन को और अधिक सुरक्षित और सटीक बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल अधिक उन्नत तकनीक से लैस थे, जिससे चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो सकी।

- सफलता की कहानी: 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस सफलता ने इसरो की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचाई दी और भारत को वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक नई पहचान दिलाई।

चंद्रयान मिशन के वैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव

- वैज्ञानिक उन्नति: चंद्रयान मिशनों ने चंद्रमा के कई रहस्यों को उजागर किया है, जिससे वैज्ञानिकों को उसकी उत्पत्ति, विकास और संरचना को समझने में मदद मिली है। विशेषकर चंद्रमा पर पानी की खोज ने अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को लेकर नए द्वार खोले हैं।

- राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता: चंद्रयान मिशनों ने भारतीय वैज्ञानिकों को और भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया है। इन मिशनों के सफल प्रक्षेपण ने न केवल भारतीय वैज्ञानिकों के आत्मबल को बढ़ाया, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया है।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मान्यता: चंद्रयान मिशनों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का भी योगदान रहा है, जो इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके माध्यम से भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक साझेदारी को भी बढ़ावा दिया है और भारतीय विज्ञान को एक नई पहचान मिली है।

- आर्थिक लाभ: इसरो के इन प्रयासों ने भारत को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विश्वसनीयता बढ़ी है, जिससे दुनिया के विभिन्न देश भारत के साथ अंतरिक्ष परियोजनाओं में साझेदारी कर रहे हैं।

अंतरिक्ष में भारत का भविष्य

चंद्रयान की सफलता से प्रेरित होकर इसरो और भी कई अंतरिक्ष मिशनों की योजना बना रहा है। ‘गगनयान’ मिशन, जिसमें भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन शामिल है, इसरो के अगले लक्ष्यों में से एक है। इसके अलावा, मंगल, शुक्र और सूर्य के अध्ययन के लिए भी मिशनों की योजना बनाई जा रही है।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो रहा है, बल्कि यह देश के वैज्ञानिक समुदाय और लोगों के आत्मबल को भी बढ़ा रहा है। चंद्रयान मिशन ने न केवल चंद्रमा पर भारत का झंडा फहराया, बल्कि भारतीय विज्ञान और तकनीकी क्षमता को भी दुनिया के सामने रखा है।

भारत का चंद्रयान मिशन केवल विज्ञान और तकनीक का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह उन सपनों, संकल्पों और मेहनत का फल है जो हमारे वैज्ञानिकों ने वर्षों से सींचा है। चंद्रयान मिशन ने भारत को न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान दिलाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि हम किसी भी क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। चंद्रयान की सफलता ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और आने वाले समय में यह निश्चित रूप से और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करेगा।

चंद्रयान मिशनों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को जिस ऊँचाई पर पहुँचाया है, वह समस्त भारतीयों के लिए गर्व की बात है। इसरो की यह उपलब्धियाँ यह संदेश देती हैं कि मेहनत, संकल्प और समर्पण के बल पर कोई भी असंभव को संभव किया जा सकता है।

2. नासा का अपोलो मिशन

नासा का अपोलो मिशन एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान था जिसने मानवता को चाँद तक पहुँचाया और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया युग स्थापित किया। इस मिशन ने विज्ञान, तकनीक और मानव साहस की सीमाओं को आगे बढ़ाया और हमें इस बात का एहसास कराया कि इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि कैसे नासा का अपोलो मिशन(चंद्र मिशन) अस्तित्व में आया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, और इसके सफल परिणाम क्या रहे।

1. अपोलो मिशन की पृष्ठभूमि

अपोलो मिशन की शुरुआत का विचार तब आया जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस अपने चरम पर थी। 1950 और 1960 के दशक में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैज्ञानिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा के तहत अंतरिक्ष में अपने-अपने मिशन भेजने की होड़ मच गई। सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक-1 को अंतरिक्ष में भेजकर इस दौड़ में पहली बढ़त हासिल कर ली थी, जो मानव इतिहास का पहला कृत्रिम उपग्रह था।

इसके बाद 1961 में यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जाकर एक बार फिर सोवियत संघ को बढ़त दिलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने इसे अमेरिका के लिए एक चुनौती माना और घोषणा की कि अमेरिका दशक के अंत तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजेगा और उसे सुरक्षित वापस लाएगा। इस संकल्प के तहत, नासा ने अपोलो मिशन का निर्माण किया।

2. अपोलो मिशन के उद्देश्य

अपोलो मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर इंसान को उतारना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना था। इसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्यों में शामिल थे:

- चंद्रमा की सतह और उसकी संरचना का अध्ययन करना।

- मानव शरीर पर अंतरिक्ष की प्रतिकूल परिस्थितियों का अध्ययन करना।

- चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर लाना।

- चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देना।

3. अपोलो मिशन की चुनौतियाँ

अपोलो मिशन के लिए कई चुनौतियाँ थीं। सबसे पहले, मानव को चंद्रमा पर ले जाना और वापस लाना एक बेहद जोखिमभरा कार्य था। नासा को अंतरिक्ष यान और उपकरणों को ऐसी तकनीक से लैस करना पड़ा जो न केवल चंद्रमा की यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान कर सके बल्कि अत्यधिक तापमान और विकिरण जैसी स्थितियों में भी कार्य कर सके। इसके अलावा, अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करना और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था।

4. अपोलो कार्यक्रम के प्रारंभिक मिशन

अपोलो कार्यक्रम में कुल 17 मिशन थे, जिनमें से अपोलो-1 को एक दुखद घटना का सामना करना पड़ा। अपोलो-1 के दौरान कैप्सूल में आग लगने से तीन अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना ने नासा को सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद, कई और मिशन जैसे अपोलो-7, अपोलो-8, और अपोलो-9 ने इस तकनीकी मिशन को एक नई दिशा दी।

अपोलो-8 का महत्व-

अपोलो-8 पहला ऐसा मिशन था जिसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और पृथ्वी के बाहर से हमारी धरती का पहला स्पष्ट दृश्य हमें दिया। इसके अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी की तस्वीर ली, जो इतिहास की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक बन गई। इसे “अर्थराइज” के नाम से जाना जाता है।

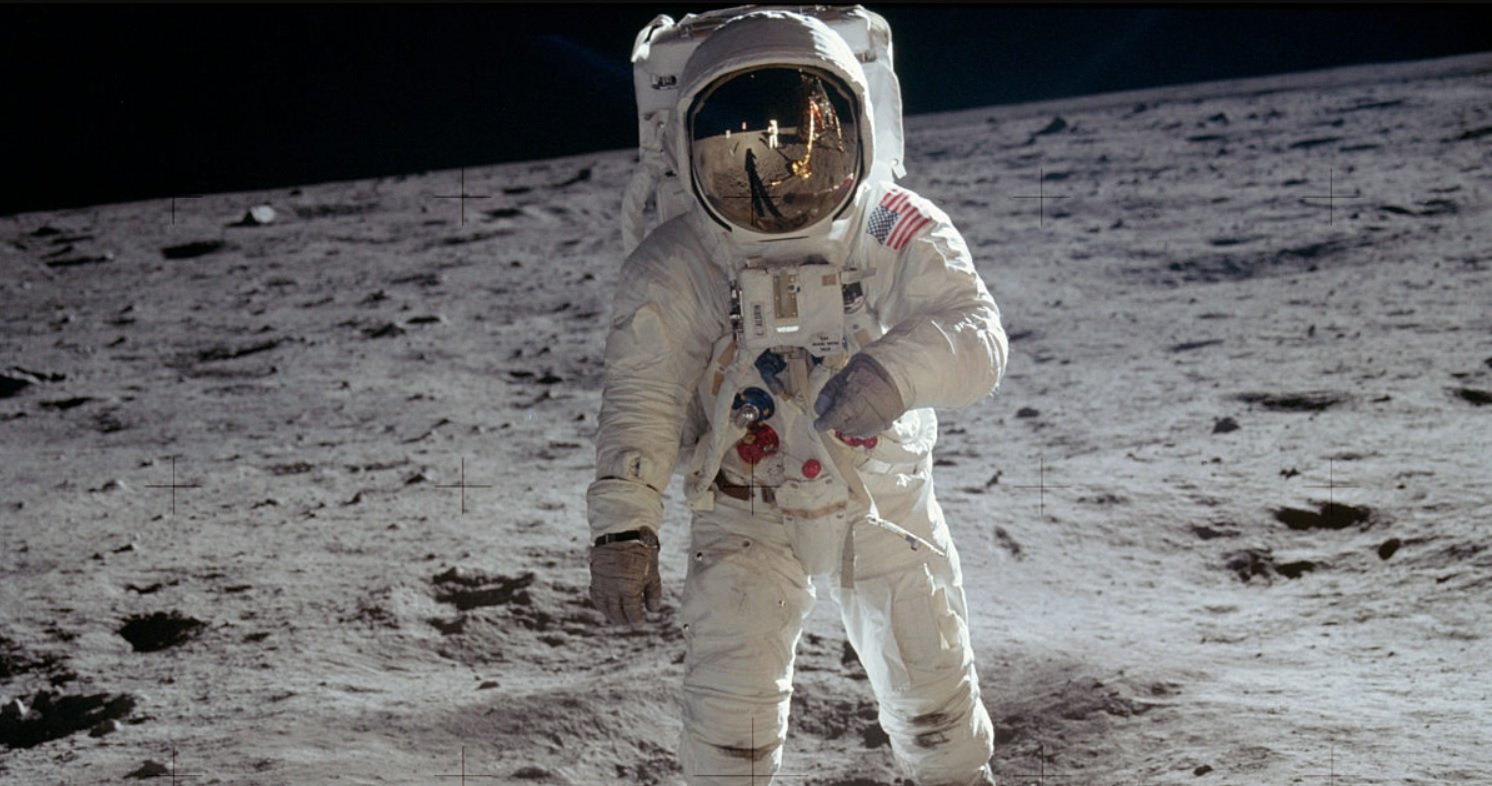

5. अपोलो-11 और चंद्रमा पर पहला कदम

अपोलो-11 वह ऐतिहासिक मिशन था जो 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया। इस मिशन में तीन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, और माइकल कोलिन्स शामिल थे। चंद्रमा पर उतरने के लिए इस यान के “ईगल” नामक चंद्र मॉड्यूल का प्रयोग किया गया। 20 जुलाई 1969 को, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके ये शब्द आज भी अमर हैं: “यह एक इंसान का छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग।”

चंद्रमा पर अनुसंधान और खोज-

अपोलो-11 मिशन के दौरान आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर 21 घंटों से अधिक समय बिताया और लगभग 22 किलो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र किए। उन्होंने वहां वैज्ञानिक उपकरण भी स्थापित किए, जिनका उद्देश्य चंद्रमा पर तापमान, भूकंपीय गतिविधि, और विकिरण स्तर का अध्ययन करना था।

6. अन्य अपोलो मिशन और उनके परिणाम

अपोलो-12 से लेकर अपोलो-17 तक कई अन्य मिशनों को चंद्रमा पर भेजा गया। हर चंद्र मिशन ने अपने साथ नई जानकारी और अनुभव हासिल किए। इनमें से कई मिशन ने चंद्रमा की सतह पर लंबी दूरी तक की यात्रा की और अधिक उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके गहन अनुसंधान किया।

अपोलो-13 और उसकी कठिनाइयाँ-

अपोलो-13 एक ऐसा मिशन था जो असफल होते-होते सफल रहा। उड़ान के दौरान यान में एक विस्फोट हुआ, जिससे चंद्र मिशन को बीच में ही रद्द करना पड़ा। हालांकि, नासा के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की सूझबूझ और साहस के कारण इस मिशन में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस लौटे।

7. अपोलो मिशन की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

अपोलो मिशन से हमें कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हासिल हुईं, जिनमें शामिल हैं:

- चंद्रमा की सतह से लाखों साल पुरानी चट्टानों के नमूने प्राप्त करना।

- चंद्रमा पर पानी की संभावनाओं के संकेत।

- चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन।

- पृथ्वी और चंद्रमा के संबंधों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना।

8. अपोलो मिशन की विरासत

अपोलो मिशन ने न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए, बल्कि इसने तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में भी योगदान दिया। इन चंद्र मिशनों से प्राप्त डेटा का उपयोग अब भी अनुसंधान में किया जाता है और ये मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज भी एक मानदंड के रूप में देखे जाते हैं।

9. अपोलो मिशन का समापन और इसके बाद के प्रयास

अपोलो-17 के बाद, अपोलो मिशन को बंद कर दिया गया। इसके बाद नासा ने अन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। अब चंद्रमा पर मानव मिशनों के बजाय मंगल और अन्य ग्रहों पर अनुसंधान पर ध्यान दिया जा रहा है।

10. आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान में अपोलो की भूमिका

आज की अंतरिक्ष अनुसंधान और मंगल पर मानव भेजने की तैयारी का मूल आधार भी अपोलो मिशन से मिली जानकारी पर आधारित है। अपोलो मिशन के दौरान विकसित तकनीक और रणनीतियों का उपयोग वर्तमान के स्पेस मिशनों में भी किया जाता है।

3. सोवियत संघ और चंद्रमा: चंद्र मिशन की शुरुआत

सोवियत संघ का चंद्र मिशन 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। अंतरिक्ष में सोवियत संघ की दिलचस्पी कुछ हद तक उनकी वैज्ञानिक प्रगति और सैन्य ताकत को बढ़ाने की सोच से जुड़ी थी। 4 अक्टूबर 1957 को, सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह, स्पुतनिक 1, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया था, और इसके साथ ही अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई। स्पुतनिक की सफलता ने सोवियत संघ को चंद्रमा के बारे में अधिक जानने और उस पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया।

प्रारंभिक योजनाएं और “लूना” मिशन की शुरुआत

सोवियत संघ का पहला चंद्र मिशन ‘लूना’ (Luna) कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ। लूना मिशन सोवियत संघ का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रयास था चंद्रमा तक पहुंचने का। इस चंद्र मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की खोज, उसके वातावरण का अध्ययन, और वहां पानी और अन्य तत्वों की संभावनाओं का पता लगाना था।

1959 में लॉन्च हुए लूना 1 मिशन ने सोवियत संघ को चंद्रमा तक पहुंचने का पहला मौका दिया। हालाँकि यह चंद्र मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया और वह चंद्रमा के पास से गुजर गया, लेकिन यह किसी भी मानव निर्मित वस्तु के लिए पहला मौका था जब वह चंद्रमा के इतने करीब पहुंची थी।

लूना 2: पहला सफल चंद्र मिशन

13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने लूना 2 को लॉन्च किया, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित चंद्र मिशन ऑब्जेक्ट बना। लूना 2 ने चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं की, बल्कि यह उस पर क्रैश हुआ। फिर भी, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और सोवियत संघ ने इसके जरिए अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी बढ़त साबित कर दी।

लूना 2 ने चंद्रमा के पास पहुँचते ही सोवियत संघ का झंडा भी भेजा, जो कोल्ड वॉर के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की अंतरिक्ष दौड़ में यह एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसने दुनिया भर में सोवियत संघ की शक्ति को और भी मजबूत किया।

लूना 3: चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से की तस्वीरें

लूना 3 मिशन, जिसे अक्टूबर 1959 में लॉन्च किया गया था, एक और ऐतिहासिक चंद्र मिशन था। यह चंद्र मिशन उस समय चर्चा में आया जब इसने चंद्रमा के उस हिस्से की पहली तस्वीरें भेजीं जो पृथ्वी से कभी नहीं देखी जा सकतीं – चंद्रमा का “डार्क साइड”। इस मिशन ने वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का पहला मौका दिया।

लूना 3 मिशन के सफल होने के बाद, सोवियत संघ ने चंद्रमा के प्रति विश्व की रुचि को और भी बढ़ाया। चंद्रमा के “डार्क साइड” की तस्वीरें दुनियाभर के वैज्ञानिकों और खगोलशास्त्रियों के लिए एक चमत्कार की तरह थीं।

मानवयुक्त चंद्र मिशन की योजनाएं और कठिनाइयां

1960 के दशक में सोवियत संघ ने चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव भेजने की योजनाएं बनाईं। उन्होंने इसके लिए कई मॉड्यूल बनाए और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी शुरू की। लेकिन, सोवियत संघ के लिए यह काम बहुत कठिन था। उनके रॉकेट और तकनीकी सिस्टम पर इतनी अधिक भार डालने के कारण कई बार परीक्षण विफल हुए। इसी दौरान अमेरिका ने अपोलो प्रोग्राम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, और 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रख चुके थे।

इस समय सोवियत संघ के लिए मानवीय चंद्र मिशन की सफलता की उम्मीदें कम होने लगीं, लेकिन उनके रोबोटिक लैंडर्स और प्रोब्स ने चंद्रमा की खोज जारी रखी।

लूना 9: चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग

1966 में लूना 9 मिशन के जरिए सोवियत संघ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला चंद्र मिशन बना। इस मिशन(चंद्र मिशन) के जरिए उन्होंने चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भी भेजीं, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गईं। यह सोवियत संघ की अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी भूमिका को और मजबूत करता है।

रोबोटिक मिशन और चंद्रमा की सतह का अध्ययन

1970 के दशक में सोवियत संघ ने रोबोटिक मिशनों की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने लूना 16, लूना 17 और अन्य मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह से नमूने लाने का काम किया। लूना 16 ने चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाकर सोवियत संघ की वैज्ञानिक ताकत को और बढ़ाया।

इस बीच, लूना 17 और लूना 21 ने लुनोखोद नामक रोबोटिक रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। इन रोबोट्स ने चंद्रमा की सतह पर काफी लंबी दूरी तय की और महत्वपूर्ण डेटा पृथ्वी पर भेजा।

सोवियत संघ का चंद्र मिशन: तकनीकी विकास और चुनौतियां

सोवियत संघ के चंद्र मिशन में कई तरह की चुनौतियां थीं। उनकी तकनीकी विकास यात्रा में कई विफलताएं भी आईं, लेकिन उनके वैज्ञानिक और इंजीनियर कभी हिम्मत नहीं हारे। इन मिशनों के दौरान सोवियत संघ ने नई तकनीकों का विकास किया और अपने रॉकेट सिस्टम को लगातार सुधारने का काम किया।

सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह का नक्शा बनाने, उसकी संरचना और रासायनिक तत्वों का अध्ययन करने में बड़ी सफलता हासिल की। इससे पृथ्वी पर चंद्रमा के बारे में जानकारी का खजाना खुला। सोवियत संघ का चंद्र मिशन आने वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बना और यह साबित किया कि अंतरिक्ष विज्ञान में नए आयाम छूना संभव है।

चंद्र मिशन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव जाति की क्षमता का प्रतीक है। चाहे वह अमेरिका का अपोलो मिशन हो या भारत का चंद्रयान मिशन, ये सभी मिशन यह साबित करते हैं कि मनुष्य किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। भविष्य के चंद्र मिशन न केवल अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएंगे, बल्कि वे मानव सभ्यता को अंतरिक्ष में एक नए अध्याय की ओर ले जाने में भी सहायक होंगे।

चंद्रमा, जो एक समय केवल कविताओं और कल्पनाओं का हिस्सा था, अब एक वास्तविकता बन गया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम चंद्रमा पर और भी अधिक खोज करेंगे और वहाँ एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित कर पाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन: विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में एक अनोखी उपलब्धि

1 comment